国土交通省新技術情報提供システム NETIS

国土交通省新技術情報提供システム NETIS

:CG-130023-A (掲載期間終了)

リフォース工法選定にあたって【Heads up!!】

本工法は、落石対策便覧(平成29年12月)P159-160に記載されている

「5-5-5実験による性能検証」ではなく、自社独自の性能検証法※を採用しています。

検討にあたっては、その旨を御了承願います。

※実規模実験結果を反映させた動的応答解析による性能照査法

リフォースの構造

既設を有効活用し補強する構造

-

①補強ワイヤロープ(縦横)

補強ワイヤロープには制御金具を取り付け、各交点はクロスクリップで連結します。補強縦ワイヤロープを介し、既設落石防護網と結合コイルで連結します。

-

②金網

新開発の硬厚金網は、高強度の線材を使用することで線径を細くし、部材の軽量化に成功しました。

-

③アンカー・制御金具

アンカーは安定した地盤に再設置します。

※既設アンカーが岩で定着が確認できれば再利用可能です。

制御金具はアンカーとワイヤーロープの接続点に取付けることで、落石衝突時に部材に作用する荷重を一定値以下に制御します。 -

④施工性

既設の支柱と金網は再利用します。硬厚金網は軽量ですので、施工は迅速に行え、経済的です。

お問い合わせはこちら

リフォース工法が採用される顕著な事例

比較される対策工の概要と課題(落石防護工を主体とした場合)

| 対策工 | ①既設落石防護網撤去 +新設 |

②落石防護網工 | ③斜面中腹落石防護柵 (~500kjクラス) |

|---|---|---|---|

| 概要 |

老朽化した既設落石防護網を撤去した後、新設する方法。

老朽化した既設落石防護網を撤去した後、新設する方法。

|

斜面中に支柱を設置し、上方からの落石を、ワイヤロープ配置等を追加、補強、大規模支柱を使用することで通常よりも大きな落石エネルギーに対応する方法。

斜面中に支柱を設置し、上方からの落石を、ワイヤロープ配置等を追加、補強、大規模支柱を使用することで通常よりも大きな落石エネルギーに対応する方法。

|

斜面中に支柱を設置し、上方からの落石を、ネットの大変形と緩衝装置の相互作用によりエネルギー吸収し捕捉する工法。

斜面中に支柱を設置し、上方からの落石を、ネットの大変形と緩衝装置の相互作用によりエネルギー吸収し捕捉する工法。

|

※上記は、リフォースと同程度の効果が期待できる対策工を比較検討する場合の主な事例です。

対策工①② 課題

既設の落石防護網(20年以上経過)を撤去する際に網内に堆積した落石が一気に崩落する危険性がある。

解決策

既設落石防護網を撤去せず、既設の金網の上部に高強度の金網を設置する為、最小限度の交通規制により工事が可能である。

対策工③ 課題

道路からの目視点検時、植生が繁茂し視認が困難である。ネット内に堆積した落石の撤去など維持管理に課題がある。

解決策

道路からの目視点検時、植生が繁茂しても斜面下端防護柵背面まで落石が誘導される為、視認が可能である。ネット内に堆積した落石の撤去は容易である。

お問い合わせはこちら

リフォースの耐久性は?

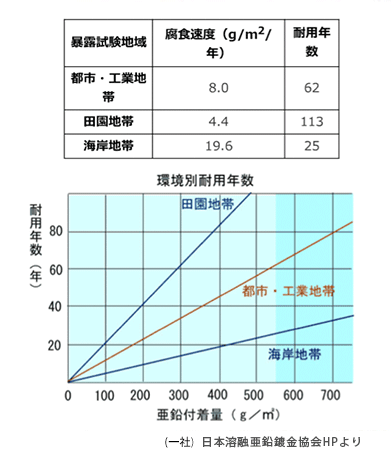

部材規格と耐用年数

- 使用される部材の防蝕仕様は全て溶融亜鉛めっきを標準としています。

- 耐用年数の判定は素線径の細い金網を基準に判定しており、郊外地区(田園地帯)において約50年程度となります。

計算式:耐用年数=亜鉛付着量(g/m2)÷腐食速度(g/m2/年)×0.9

- 海岸地帯等の腐食速度の大きい地域においてはアルミ亜鉛合金めっきを選択することで、上記と同程度の耐用年数を確保することが可能です。

- 景観保全を考慮しなければならない箇所において着色仕様を選択することも可能です。

溶融亜鉛めっき使用環境別耐用年数

リフォース工法 施工手順

主な仮設備

現場内運搬にはトラッククレーンや簡易ケーブルクレーン等が主体となります。現場条件によっては、モノレールによる運搬方法も検討します。

標準的な施工手順フローチャート

※アンカーの新設が必要な場合

※ポケット式の場合

施工範囲の測量

設計図書、既設落石防護網の形状に基づいて測量を行う。

既設落石防護網については、各部位の損傷・劣化等を確認する。

ロックアンカー組立

削岩機(人力又は機械)を用い、地盤状況に応じて自穿孔(SDタイプ)他穿孔(PBタイプ)を使用します。グラウト注入~養生期間を置いて確認試験を行います。

※既設アンカーを再利用する場合は、確認試験にて所定の耐力が得られることを確認する。

支柱吊ワイヤロープ・制御金具組立 ※ポケット式のみ

新たに支柱吊ワイヤロープを既設支柱(ターンバックル)に取付け、支柱控えアンカー側は制御金具を介して接続する。

硬厚金網組立

既設金網上に硬厚金網を設置する。

補強ワイヤロープ・制御金具組立

補強ワイヤロープを縦・横に設置し連結する。

補強ワイヤロープの交点は、エックスクリップを取付け、ロックアンカーへは制御金具を介して接続する。

施工性および維持管理性

・施工に必要な仮設備は一般的な落石防護網工と同程度であり、トラックレーンや簡易ケーブルクレーンまたはモノレールによる資材運搬と、ロープ足場による人力作業が主たる施工手段となり、同等性能をもつ他の落石防護工に比べて大幅な施工日数および経費の削減を実現しています。

・アンカー及びワイヤロープは緩衝金具によって部材に掛かる張力が制限されるため、破損が極めて起こりにくくなっています。また、落石は道路下端へ誘導されるため、日常の施設パトロールで点検が可能です。